カレンダー

| 01 | 2026/02 | 03 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

カテゴリー

こんな映画も、レビューしてます★

最新コメント

最新記事

(08/18)

(03/10)

(07/28)

(04/13)

(04/10)

最新トラックバック

プロフィール

HN:

lulabox

性別:

男性

自己紹介:

30代の編集者/ライター。ゲイ。映画、音楽大好きですが、仕事では書く機会がなく...。ので、こちらでは趣味全開にしちゃいます。

popdorianz@yahoo.co.jp

popdorianz@yahoo.co.jp

ブログ内検索

P R

カウンター

映画はエンターテインメントでありつつも、アートフォームであって欲しいと願っています。 同じような気持ちで映画を観ているひとの慰みになれば幸いです★

原題:Precious: based on the novel “Push”by Sapphire

製作年:2009年

製作国:アメリカ

監督:リー・ダニエルズ

出演:ガボリー・シディベ、モニーク、ポーラ・パットン、

マライア・キャリー、レニー・クラヴィッツ

________________________

ニューヨークの治安がいまより悪かった80年代に

ハーレムで生まれ育った少女、プレシャスの物語。

プレシャスは母親から始終虐待を受けているうえに、

性的な虐待を加える父親の子供をふたりも産むという、

恐ろしい辛酸をなめた黒人の少女だ。

観るのに相当な覚悟が要る設定だったが、

バランス感覚に優れた監督の作品だったのは、幸い。

プレシャスは逆境に直面すると、精神の均衡を保つため現実逃避するのだが、

その庶民的で幸せな妄想をいちいち映像化してくれるので、

観る者が悲惨な現実へ直面しなくとも、済むようになっているのだ。

ラース・フォン・トリアーとか、パク・チュナクとか、

ミヒャエル・ハネケの手にかかったら、こうはいかなかっただろう。

僕はこうしたユーモアとか、エンターテインメント精神を

積極的に評価したいと思う。

しかし同時に、映画全体はプレシャスの視点で、強固に統一されていた。

魅力的なキャラクターが数多く登場するが、

脇役の域から抜きん出る演出は、極力控えた印象だ。

今の段階ではまずプレシャスとその母親をしっかり描くことが先決。

きっとそんな判断からなのだろう。

調べてみたら監督のリー・ダニエルズは黒人で、

またゲイであることをカムアウトしている人物だった。

そういえば作品内で、プレシャスを愛ある世界へと導く女性教師は、

レズビアンなのである。

プレシャスはそれを認めたうえで、

『同性愛者だからといって、私をレイプしたり、傷つけたりはしない』

と、冷静に発言する。

また母がプレシャスに、父のHIV感染を告げるシーンに、こんなくだりがある。

『あんたも感染しているかもしれないよ。でもあたしは大丈夫、

ケツでファックしたことはないから』

もちろんこれは無知からくる失言で、

母親の愚かしさは、さらに浮き彫りとなる仕掛けだ。

模範的な作風へわずかに織り込まれたデティールに、

監督のバックグラウンドが一瞬、垣間見えた気がした。

製作年:2009年

製作国:アメリカ

監督:リー・ダニエルズ

出演:ガボリー・シディベ、モニーク、ポーラ・パットン、

マライア・キャリー、レニー・クラヴィッツ

________________________

ニューヨークの治安がいまより悪かった80年代に

ハーレムで生まれ育った少女、プレシャスの物語。

プレシャスは母親から始終虐待を受けているうえに、

性的な虐待を加える父親の子供をふたりも産むという、

恐ろしい辛酸をなめた黒人の少女だ。

観るのに相当な覚悟が要る設定だったが、

バランス感覚に優れた監督の作品だったのは、幸い。

プレシャスは逆境に直面すると、精神の均衡を保つため現実逃避するのだが、

その庶民的で幸せな妄想をいちいち映像化してくれるので、

観る者が悲惨な現実へ直面しなくとも、済むようになっているのだ。

ラース・フォン・トリアーとか、パク・チュナクとか、

ミヒャエル・ハネケの手にかかったら、こうはいかなかっただろう。

僕はこうしたユーモアとか、エンターテインメント精神を

積極的に評価したいと思う。

しかし同時に、映画全体はプレシャスの視点で、強固に統一されていた。

魅力的なキャラクターが数多く登場するが、

脇役の域から抜きん出る演出は、極力控えた印象だ。

今の段階ではまずプレシャスとその母親をしっかり描くことが先決。

きっとそんな判断からなのだろう。

調べてみたら監督のリー・ダニエルズは黒人で、

またゲイであることをカムアウトしている人物だった。

そういえば作品内で、プレシャスを愛ある世界へと導く女性教師は、

レズビアンなのである。

プレシャスはそれを認めたうえで、

『同性愛者だからといって、私をレイプしたり、傷つけたりはしない』

と、冷静に発言する。

また母がプレシャスに、父のHIV感染を告げるシーンに、こんなくだりがある。

『あんたも感染しているかもしれないよ。でもあたしは大丈夫、

ケツでファックしたことはないから』

もちろんこれは無知からくる失言で、

母親の愚かしさは、さらに浮き彫りとなる仕掛けだ。

模範的な作風へわずかに織り込まれたデティールに、

監督のバックグラウンドが一瞬、垣間見えた気がした。

PR

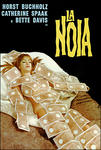

原題:LA NOIA

製作年:1963年

製作国:イタリア/アメリカ

監督:ダミアーノ・ダミアーニ

出演:ホルスト・ブッフホルツ、カトリーヌ・スパーク、ベティ・デイヴィス

________________________

ベティ・デイヴィスは、僕の大好きな女優のひとり。

美貌より、ピリピリとした鉄火肌の演技でのし上がった女傑で、

30~40年代には「ワーナーの女王」として全盛を極めた。

オードリー・ヘップバーンあたりの、

子供っぽい魅力が受けるここ日本では知名度が低く、

まともなバイオグラフィのひとつも発刊されていないが、

本国では殿堂入り級の大女優。

僕は昨年旅行でハリウッドに訪れたので、

彼女のフィルモグラフィやポートレートを購入し、

自宅で眺めては楽しんでいる。

日本人も「かわいさ」とか「セクシーさ」だけでなく

「知性」とか「ビッチさ」を、もっと楽しめばいいのに……。

ベティは40年代末にワーナー専属女優の座から退いているが、

その後、50~60年代にも多くの印象的な作品に出演している。

欧州から客演を請われたケースも多く、本作はイタリアが舞台だ。

注目は、60年代イタリアで活躍した妖艶なアイドル、

カトリーヌ・スパークとの共演。

ベティはルックスだけのアーパーセクシー女優を嫌ったので、

さぞかし現場は大変だったのでは、と思って観ていたのだが、

顔を合わせるのは1~2シーン程度。

劇中でもベティがカトリーヌを無視する設定だったのが、おかしかった。

カトリーヌは、罪の意識が欠如した少女役を好演。

容姿に恵まれ、また人生の恐ろしさを知らない17歳(当時の実年齢)

という若さゆえ、思うがままに振舞うだけで、男を破滅へと導いていく。

バルドーあたりで明るく撮ったら、また違う印象になるのだろうが、

全体のトーンが陰鬱なせいか、その罪深さが際立つユニークな悪女ぶりだ。

財産には恵まれたものの、愛を知らない主人公が、

ミイラ取りに溺れミイラになっていくさまが切ない、「狂恋もの」の佳作である。

製作年:1963年

製作国:イタリア/アメリカ

監督:ダミアーノ・ダミアーニ

出演:ホルスト・ブッフホルツ、カトリーヌ・スパーク、ベティ・デイヴィス

________________________

ベティ・デイヴィスは、僕の大好きな女優のひとり。

美貌より、ピリピリとした鉄火肌の演技でのし上がった女傑で、

30~40年代には「ワーナーの女王」として全盛を極めた。

オードリー・ヘップバーンあたりの、

子供っぽい魅力が受けるここ日本では知名度が低く、

まともなバイオグラフィのひとつも発刊されていないが、

本国では殿堂入り級の大女優。

僕は昨年旅行でハリウッドに訪れたので、

彼女のフィルモグラフィやポートレートを購入し、

自宅で眺めては楽しんでいる。

日本人も「かわいさ」とか「セクシーさ」だけでなく

「知性」とか「ビッチさ」を、もっと楽しめばいいのに……。

ベティは40年代末にワーナー専属女優の座から退いているが、

その後、50~60年代にも多くの印象的な作品に出演している。

欧州から客演を請われたケースも多く、本作はイタリアが舞台だ。

注目は、60年代イタリアで活躍した妖艶なアイドル、

カトリーヌ・スパークとの共演。

ベティはルックスだけのアーパーセクシー女優を嫌ったので、

さぞかし現場は大変だったのでは、と思って観ていたのだが、

顔を合わせるのは1~2シーン程度。

劇中でもベティがカトリーヌを無視する設定だったのが、おかしかった。

カトリーヌは、罪の意識が欠如した少女役を好演。

容姿に恵まれ、また人生の恐ろしさを知らない17歳(当時の実年齢)

という若さゆえ、思うがままに振舞うだけで、男を破滅へと導いていく。

バルドーあたりで明るく撮ったら、また違う印象になるのだろうが、

全体のトーンが陰鬱なせいか、その罪深さが際立つユニークな悪女ぶりだ。

財産には恵まれたものの、愛を知らない主人公が、

ミイラ取りに溺れミイラになっていくさまが切ない、「狂恋もの」の佳作である。

原題:Stage Fright

製作年:1950年

製作国:アメリカ/イギリス

監督:アルフレッド・ヒッチコック

出演:ジェーン・ワイマン、マレーネ・ディートリッヒ、

リチャード・トッド、アラステア・シム

_________________________________

ヒッチコックといえば「サスペンスの神様!」と即答されそうで、ややうんざり。

それゆえ作品をあまり観てこなかったのだが、

本質的に人間のダークサイドにこだわり続けた監督なので、

もっとチェックしておかねば、と最近思い直している。

とりわけこの作品にはディートリッヒが出演しているので、興味が湧いた。

そのキャリアの中では後期にあたる作品で、実質助演の扱いだが、

したたかな悪女という役柄は、彼女の十八番。

特にビッチをかますシーンで、冷たい美しさが光り輝く。

ストーリーは、大どんでん返しとまでいかないものの、

やはりひと筋縄では行かない結末を用意してくれているのが、スリリング。

登場人物ひとりひとりの性格が、

どこか御都合主義的なところにヒッチコック流の皮肉が込められており、

同時期に旺盛を極めたフィルムノワールの諸作品とも、共通点が感じられる。

おせっかいで芝居っ気たっぷりなヒロインを中心に展開する本作だが、

彼女がかばおうとする男を主人公に据えていれば、

後年フランスでの評価は、もっと高まったかもしれない。

物語の終盤でふたりの目元だけに焦点を当てる不気味なライティングも、

緊張感たっぷりでよかった。

ヒッチコックはアメリカの監督だと思い込んでいたのだが、

イギリス人で、そのキャリアも生れ故郷からスタートしている。

英米の共同製作である本作には、

アメリカ出身(またはハリウッドを活動の拠点にしている)の俳優と、

イギリスやスコットランド出身の俳優が混在しており、

純粋なアメリカ映画には登場しなさそうなキャラクターが散見されるのが、面白い。

またヒロインの両親の美しい英語の発音に、

うっとりと聞き惚れてしまった。

製作年:1950年

製作国:アメリカ/イギリス

監督:アルフレッド・ヒッチコック

出演:ジェーン・ワイマン、マレーネ・ディートリッヒ、

リチャード・トッド、アラステア・シム

_________________________________

ヒッチコックといえば「サスペンスの神様!」と即答されそうで、ややうんざり。

それゆえ作品をあまり観てこなかったのだが、

本質的に人間のダークサイドにこだわり続けた監督なので、

もっとチェックしておかねば、と最近思い直している。

とりわけこの作品にはディートリッヒが出演しているので、興味が湧いた。

そのキャリアの中では後期にあたる作品で、実質助演の扱いだが、

したたかな悪女という役柄は、彼女の十八番。

特にビッチをかますシーンで、冷たい美しさが光り輝く。

ストーリーは、大どんでん返しとまでいかないものの、

やはりひと筋縄では行かない結末を用意してくれているのが、スリリング。

登場人物ひとりひとりの性格が、

どこか御都合主義的なところにヒッチコック流の皮肉が込められており、

同時期に旺盛を極めたフィルムノワールの諸作品とも、共通点が感じられる。

おせっかいで芝居っ気たっぷりなヒロインを中心に展開する本作だが、

彼女がかばおうとする男を主人公に据えていれば、

後年フランスでの評価は、もっと高まったかもしれない。

物語の終盤でふたりの目元だけに焦点を当てる不気味なライティングも、

緊張感たっぷりでよかった。

ヒッチコックはアメリカの監督だと思い込んでいたのだが、

イギリス人で、そのキャリアも生れ故郷からスタートしている。

英米の共同製作である本作には、

アメリカ出身(またはハリウッドを活動の拠点にしている)の俳優と、

イギリスやスコットランド出身の俳優が混在しており、

純粋なアメリカ映画には登場しなさそうなキャラクターが散見されるのが、面白い。

またヒロインの両親の美しい英語の発音に、

うっとりと聞き惚れてしまった。

原題:SEXTETTE

製作年:1978年

製作国:アメリカ

監督:ケン・ヒューズ

出演;メイ・ウエスト、ティモシー・ダルトン、トニー・カーティス、

ジョージ・ハミルトン、ドム・デ・ルイーズ、リンゴ・スター

_____________________________________

ハリウッド伝説の一角を担う、メイ・ウエストの遺作。

美しくもスリムでもない女傑タイプの女優で、

自ら脚本を手掛けた、きわどくもウィットに富んだ艶笑ものの芝居が

まずブロードウェイで人気を獲得。その勢いでハリウッドにも進出した。

豊満な肢体を豪奢な衣装に包み、あけすけな台詞を連発するその姿は、

いま観ても充分刺激的であろうと思われる...、

なんて曖昧な物言いはイヤなのだが、

僕は全盛期の彼女の映画を、抜粋ぐらいでしか観たことがない。

ビデオ~DVDを通じて、ここ日本ではほとんどソフト化されたことがないのだ。

まず彼女の、セックスをほのめかす扇情的な芝居がプロダクション・コードに

ひっかかり、1940年代以降はハリウッドを追い出されてしまったこと、

そして下ネタをオブラートに包んだ台詞回しの数々が、

翻訳者泣かせであることが、ソフト化されにくい原因のようである。

しかし映画自体は日本でも公開されたことがあり、

黒柳徹子が特番の撮影に、突然メイの扮装で登場してきたりすることもあるので、

届くところにはきちんと届いていた、という印象。

近年の日本にはこうしたウィットを理解できる層も確実に存在するのだから、

多少意訳を駆使してでも、ソフト化を実現して欲しいものだ。

さて本作は、なんと御齢84歳のメイを主役に配したカルト映画。

しかも役柄は、「アメリカ1セクシーな女優」という、

どう見ても無理がある設定なので、

冒頭で早くも食傷気味になったのだが、なかなかどうして飽きさせない。

脚本は彼女が全盛期に書き下ろしたもので、

そのブラックユーモアの切れ味が、いまだ鈍っていないからだ。

また、彼女の存在自体がすでにカリカチュア化されていることを踏まえ、

観客が求めていない場面(濡れ場やラブシーンなどのウエット系)を

徹底的に排除しているのも、潔い。

僕は「老醜」を必要以上に意識させる演出が苦手で、

そうした場面を含む作品が嫌いだ。

いま思い出せるところでは『イシュタール』、『ジミー・ハリウッド』が最悪で、

イザベル・アジャーニ、ビクトリア・アブリルというヨーロッパの華を

それぞれ招いて添え者扱いにした、親爺の悪ノリアメリカ映画だから、

絶対に観ない方がよい。時間の無駄!

近年のウディ・アレンなんかも似たようなもので、

どうか裏方に徹してくれ、その齢とルックスで愛を囁かないで!、

と懇願したくなってしまう。

そこへいくと本作でのメイは、

豪華絢爛なファッション・ショー

(ハリウッド黄金期に数々の名作で衣装を担当してきた、

イーディス・ヘッドデザインのドレスを着用しまくる)や、

ピチピチマッチョな若者と互角に渡り合うトークの場面で、

そのビッチぶりが健在なところを、効果的に印象付ける。

またメイの恋人役である、3代目007のティモシー・ダルトンが、

イギリス人らしく品のあるコメディアンぶりを発揮し、

往年の二枚目スター、トニー・カーティスも脇を固める。

おデブなマネージャー役のドム・デ・ルイーズは、

意外に芸達者で飽きさせない。

他にも著名なロックスター(当時はまだロックがサブカルの象徴だった)が、

メイの存在に敬意を表す形で華を添えており、

なかなか楽しい作品に仕上がっていた。

それにしても84歳で撮影に臨むとは、すごい芸人根性。

台詞を憶えられないので、現場は大変だったようだ。

動きもなんとなく鈍いなぁ、と思って観ていたのだが、

ドレスの下で杖をつきながら歩いていたというのだから、恐れ入る。

「冥土の土産」として、これ以上はない作品であろう。

製作年:1978年

製作国:アメリカ

監督:ケン・ヒューズ

出演;メイ・ウエスト、ティモシー・ダルトン、トニー・カーティス、

ジョージ・ハミルトン、ドム・デ・ルイーズ、リンゴ・スター

_____________________________________

ハリウッド伝説の一角を担う、メイ・ウエストの遺作。

美しくもスリムでもない女傑タイプの女優で、

自ら脚本を手掛けた、きわどくもウィットに富んだ艶笑ものの芝居が

まずブロードウェイで人気を獲得。その勢いでハリウッドにも進出した。

豊満な肢体を豪奢な衣装に包み、あけすけな台詞を連発するその姿は、

いま観ても充分刺激的であろうと思われる...、

なんて曖昧な物言いはイヤなのだが、

僕は全盛期の彼女の映画を、抜粋ぐらいでしか観たことがない。

ビデオ~DVDを通じて、ここ日本ではほとんどソフト化されたことがないのだ。

まず彼女の、セックスをほのめかす扇情的な芝居がプロダクション・コードに

ひっかかり、1940年代以降はハリウッドを追い出されてしまったこと、

そして下ネタをオブラートに包んだ台詞回しの数々が、

翻訳者泣かせであることが、ソフト化されにくい原因のようである。

しかし映画自体は日本でも公開されたことがあり、

黒柳徹子が特番の撮影に、突然メイの扮装で登場してきたりすることもあるので、

届くところにはきちんと届いていた、という印象。

近年の日本にはこうしたウィットを理解できる層も確実に存在するのだから、

多少意訳を駆使してでも、ソフト化を実現して欲しいものだ。

さて本作は、なんと御齢84歳のメイを主役に配したカルト映画。

しかも役柄は、「アメリカ1セクシーな女優」という、

どう見ても無理がある設定なので、

冒頭で早くも食傷気味になったのだが、なかなかどうして飽きさせない。

脚本は彼女が全盛期に書き下ろしたもので、

そのブラックユーモアの切れ味が、いまだ鈍っていないからだ。

また、彼女の存在自体がすでにカリカチュア化されていることを踏まえ、

観客が求めていない場面(濡れ場やラブシーンなどのウエット系)を

徹底的に排除しているのも、潔い。

僕は「老醜」を必要以上に意識させる演出が苦手で、

そうした場面を含む作品が嫌いだ。

いま思い出せるところでは『イシュタール』、『ジミー・ハリウッド』が最悪で、

イザベル・アジャーニ、ビクトリア・アブリルというヨーロッパの華を

それぞれ招いて添え者扱いにした、親爺の悪ノリアメリカ映画だから、

絶対に観ない方がよい。時間の無駄!

近年のウディ・アレンなんかも似たようなもので、

どうか裏方に徹してくれ、その齢とルックスで愛を囁かないで!、

と懇願したくなってしまう。

そこへいくと本作でのメイは、

豪華絢爛なファッション・ショー

(ハリウッド黄金期に数々の名作で衣装を担当してきた、

イーディス・ヘッドデザインのドレスを着用しまくる)や、

ピチピチマッチョな若者と互角に渡り合うトークの場面で、

そのビッチぶりが健在なところを、効果的に印象付ける。

またメイの恋人役である、3代目007のティモシー・ダルトンが、

イギリス人らしく品のあるコメディアンぶりを発揮し、

往年の二枚目スター、トニー・カーティスも脇を固める。

おデブなマネージャー役のドム・デ・ルイーズは、

意外に芸達者で飽きさせない。

他にも著名なロックスター(当時はまだロックがサブカルの象徴だった)が、

メイの存在に敬意を表す形で華を添えており、

なかなか楽しい作品に仕上がっていた。

それにしても84歳で撮影に臨むとは、すごい芸人根性。

台詞を憶えられないので、現場は大変だったようだ。

動きもなんとなく鈍いなぁ、と思って観ていたのだが、

ドレスの下で杖をつきながら歩いていたというのだから、恐れ入る。

「冥土の土産」として、これ以上はない作品であろう。

原題:LA BETE HUMAINE

製作年:1938年

製作国:フランス

監督:ジャン・ルノワール

出演:ジャン・ギャバン、シモーヌ・シモン、フェルナン・ルドゥー

____________________

性衝動が高まると、相手を殺めたくなる性癖をもつ男の物語。

ここ日本でも数週間に一度ぐらいの頻度で報道される猟奇殺人事件は、

まるで飽食の時代である、現代の病のように感じられるが、

エミール・ゾラによる原作は、

今から100年以上も前(1890年)に刊行されている。

本作の冒頭には「大酒飲みの祖父と父から悪い遺伝子を受け継いだ男の物語」

という小説の設定が、わざわざ前置きされているのだが、

「これはあくまで特殊な人間のお話ですよ」と

釘を刺されているようで、やや興ざめ。

性向を遺伝子のせいにするというのも、おかしな話である。

しかし本作は今から80年近く前に撮影されており、

アメリカよりひと足早い、ニューロティックものの走り、

というか古典なので、これは致し方のないところなのだろう。

内容は注意深く作られている。

主人公の異常な性癖の発露を確認できる場面は確かにあるのだが、

最終的に彼が手をかける女性が、純な小娘ではないのだ。

愛人である主人公をけしかけ、

DV夫を抹殺してしまおうと企む女なのである。

そのため、主人公は悪役に見えない。

当時は現代ほど心理捜査も盛んではない時代だから、

猟奇犯に免疫のない観衆は「すべて女が悪かった」と、

納得しかねない展開なのである。

ハリウッド映画では永らく、

劇中で死ぬ、あるいは覚醒する順番が定められていて、

まずゲイを含む性的マイノリティが殺されるか自殺し、

悪女が続いて、白人男は最後まで生きながらえる。

このフランス映画の主人公は、

性的マイノリティの要素も含んではいるが、

人気俳優のジャン・ギャバンが演じていることもあり、

女性よりは少し長く生き永らえたといったところだろうか。

そうした描き方は保守的でつまらなかったが、

SLの姿を不安定な主人公の背景に重ね合わせ、

与しにくいほどスピーディかつ、荒々しい映像に刻んだ

ジャン・ルノワールの手腕には感心。

また魔性の女を演じたシモーヌ・シモンの姿を、

『キャット・ピープル』以来、久しぶりに確認した。

大して美人でもなく、代表作もさほどないが、

いわくありげな役を演じることが多く、

神秘的な雰囲気を漂わせているカルト女優である。

製作年:1938年

製作国:フランス

監督:ジャン・ルノワール

出演:ジャン・ギャバン、シモーヌ・シモン、フェルナン・ルドゥー

____________________

性衝動が高まると、相手を殺めたくなる性癖をもつ男の物語。

ここ日本でも数週間に一度ぐらいの頻度で報道される猟奇殺人事件は、

まるで飽食の時代である、現代の病のように感じられるが、

エミール・ゾラによる原作は、

今から100年以上も前(1890年)に刊行されている。

本作の冒頭には「大酒飲みの祖父と父から悪い遺伝子を受け継いだ男の物語」

という小説の設定が、わざわざ前置きされているのだが、

「これはあくまで特殊な人間のお話ですよ」と

釘を刺されているようで、やや興ざめ。

性向を遺伝子のせいにするというのも、おかしな話である。

しかし本作は今から80年近く前に撮影されており、

アメリカよりひと足早い、ニューロティックものの走り、

というか古典なので、これは致し方のないところなのだろう。

内容は注意深く作られている。

主人公の異常な性癖の発露を確認できる場面は確かにあるのだが、

最終的に彼が手をかける女性が、純な小娘ではないのだ。

愛人である主人公をけしかけ、

DV夫を抹殺してしまおうと企む女なのである。

そのため、主人公は悪役に見えない。

当時は現代ほど心理捜査も盛んではない時代だから、

猟奇犯に免疫のない観衆は「すべて女が悪かった」と、

納得しかねない展開なのである。

ハリウッド映画では永らく、

劇中で死ぬ、あるいは覚醒する順番が定められていて、

まずゲイを含む性的マイノリティが殺されるか自殺し、

悪女が続いて、白人男は最後まで生きながらえる。

このフランス映画の主人公は、

性的マイノリティの要素も含んではいるが、

人気俳優のジャン・ギャバンが演じていることもあり、

女性よりは少し長く生き永らえたといったところだろうか。

そうした描き方は保守的でつまらなかったが、

SLの姿を不安定な主人公の背景に重ね合わせ、

与しにくいほどスピーディかつ、荒々しい映像に刻んだ

ジャン・ルノワールの手腕には感心。

また魔性の女を演じたシモーヌ・シモンの姿を、

『キャット・ピープル』以来、久しぶりに確認した。

大して美人でもなく、代表作もさほどないが、

いわくありげな役を演じることが多く、

神秘的な雰囲気を漂わせているカルト女優である。